��208

��(���e���F2023�N4��24��)

(�ۂ�����)

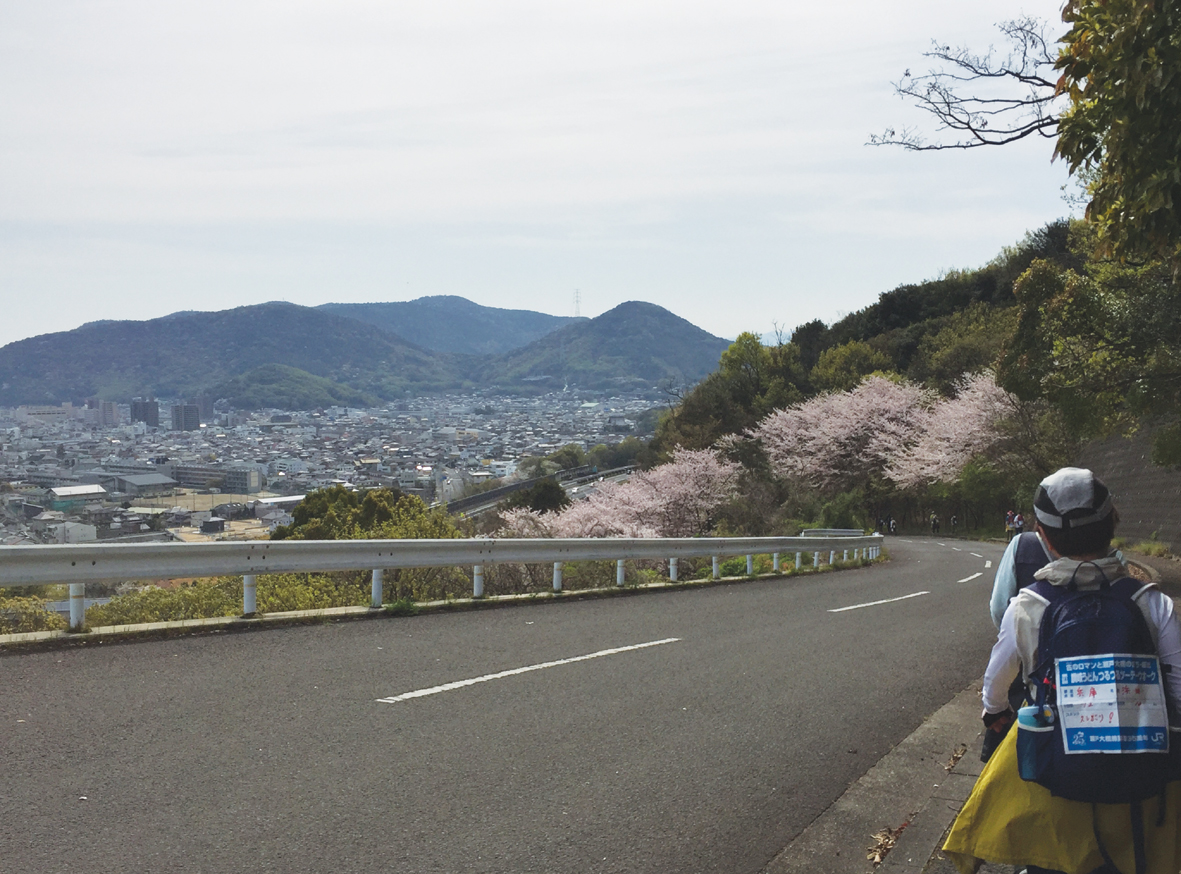

�t�P��A���쌧�̃E�I�[�L���O���10km�R�[�X�ł��B��o�w���o��������̏�Ռ����܂ł̓o�蓹�ɂ�焈Ղ��܂����A�W�]�䂩��̐��ˑ勴�̒��߂Ŕ�ꂪ������т܂��B�C�ӂ̍H�ƒn�тƏZ��n���u�Ă�O���[���x���g�Ɖw�O���X�X���������S�[���͂��������ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��207

��(���e���F2023�N4��24��)

(�ۂ�����)

�����ʖ����뉀�ōő�̍L�����ւ�ꏊ�ł��B�]�ˏ����̉�V���喼�뉀�ɍ炭�ԁX����A�����i�Ƃ������A�ω��ɕx�������������܂��B�Â��Ŕ������i�F�߂Ȃ��疕�������������������d�������������߁B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��206

��(���e���F2023�N4��24��)

(�ۂ�����)

�����\����ό��n�ł���A�]�ˎ���ɑn�����ꂽ���{�O������1�B�g�ݖ؋Z�@�ɂ���Č��݂��ꂽ�ܘA�A�[�`�̖ؑ����́A�l�G�܁X�̌i�ς��y���߂܂��B�͌����猩�鋴�Ɗ⍑�邪�������߁B��x�͓n�肽�����ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��205

��(���e���F2023�N4��24��)

(�ۂ�����)

���q���爮�܂ŁA�����m�C�ݐ��ɍ���40m�`50m�̊C�H�R����10�q�ɂ킽���đ����i���n�ł��B�p���h�[�o�[�C���̃z���C�g�N���t�ɂȂ��炦�āA���m�̃h�[�o�[�Ƃ��Ă�܂��B���q�}���[�i�̗V��������Y��Ȍi�F���ԋ߂Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��204

��(���e���F2023�N4��21��)

(�ۂ�����)

�q�g�w����R��w�܂Ŗ�20�L��������ł��������S�q�g���B

�p������40�N�߂����������ł́u�|�т̒��̔p���Ձv�Ƃ��čL���m����E�I�[�L���O�R�[�X�ł��B�ꕔ���ł̓��[����~�ȂǁA�����̂܂܂ɕۑ�����Ă��܂��B��͂肨�����߂́u�v���`�R��g���l����O�v�܂ł݂̂��B���z�I�ȕ��i���L����܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��203

��

(���e���F2021�N8��13��)

�@

(���)

����:3km�@���̉w�F�Ãm�J���É����`���}��

�}���z�̐Βi�����

�݂�������

7���I�ɓ`�n�̓��Ƃ��Ďg���A�u�F�Â̎R�z���v�ƌĂꂽ�Ñ�݂̂��ł��B���ƕ����A�c�^��J�G�f���������ĕ���ꂽ���Â����т������̗l�q���w�ɐ�����x�ɋL�������ƂōL���m����悤�ɂȂ�܂����B���̌�A�G�g�̏��c�������ʼnF�Ãm�J�������C���������C�����ʂ�A��v���H�Ƃ��Ă̖�ڂ��I���܂����B�u�ӂ̍ד��v�ƌĂ�n�߂��͍̂]�ˎ���Ƃ���܂��B�Â��܂��Ȃ݂̖ʉe���c�鋌���C���̊Ԃ̏h�A�F�Ãm�J�W������u�ߑ�݂̂��v������܂��B

| �]������ |

���_ |

�@�ځ@�@�ׁ@�@ |

|

2 |

�@�@�@�@�@�@���Ă͔n���A���ł̓n�C�J�[�������݂� |

|

2 |

�@�@�@�@�@�@�ӂ̍ד��̊Ŕ�ؘa�c�쉈���̍g�t(�H����) |

|

2 |

�@�@�@�@�@�@�����C�����ł���܂ŁA��700�N���p���ꂽ���� |

|

2 |

�@�@�@�@�@�@�݂���⒃�����ʂ��Ă��ǂ蒅����������x�m�R�������A�É��������� |

|

0 |

�@�@�@�@�@�@�}��̓��z���͒Z���Ȃ�����A�y�[�X������� |

|

1 |

�@�@�@�@�@�@�T�C���A�g�C������ |

|

0 |

�@�@�@�@�@�@���ώΓx24�x�̋}���z�@�s�K���ȐΒi�������A�����ɂ��� |

|

1 |

�@�@�@�@�@�@���}�w����H���o�X |

|

1 |

�@�@�@�@�@�@���}�s�ό�����HP��MAP���� |

|

1 |

�@�@�@�@�@�@���R�����g�����u�Ƃ���H�v����{��݁A���T�r�Ђ� |

| ���v�_��

| 12 |

�@�@�@�@�@�@ |

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��202

��(���e���F2021�N8��13��)

(�ۂ�����)

�a�����́A�ΐ����c�����Ƒ�p���������1�N�Ԃ��߂������u�S�̂ӂ邳�Ɓv�Ƃ��ėL���ł��B�����̏������u�ɂ�����W�]�n�́A�ቺ�ɗ���鏼��Ƒ���������P�_�R�̔��������߂��y���߂�ꏊ�ł��B�����ɂ́A�u�߂����ߋ�v�̈�߂����܂ꂽ�̔肪����3�N�Ɍ�������܂����B

�@�@�����Ђ傢�ƎR���������ā@�R�ɗ��ʁB

�@�@���N���|���������������ȁB

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��201

��(���e���F2021�N8��13��)

(�ۂ�����)

�ԃn�Q�R�́A�m�v�����̐����Ɉʒu���A�W��325���A�B���̍ō���ł��B�R������͓��O�E����̔��͖��_�̑�p�m�����]�߁A���������Ⓓ�挧�̑�R�܂Ō����邱�Ƃ�����܂��B�t�ɂ͖�_�C�R�����g����A�������ʂ������ɐ��܂�܂��B�܂��A�����̕��q��������A�����ӂ������葐��H�ތ��i���y���߂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��200

��(���e���F2021�N8��13��)

(�ۂ�����)

��R�̘[�����]���ɂ������2,500t���̐����N����ł��B�����S�I�ɂ��I��Ă���A���ۂɖ��키���Ƃ��o���܂��B�^����Ƃ́u�Î��L�v�u���{���L�v�ɂ����č��V���i�����܂��͂�j�̐_���Ȉ�˂��Ӗ����A�u�V�́v�����Ă���̂ŁA�ŏ�ʂ̌h�̂ł��B�Â�����n�����ɐ����p���A�_�Ɨp����j�W�}�X�{�B�ȂǂɊ��p����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��199

��(���e���F2021�N7��19��)

(�ۂ�����)

����~�n�̒��S�Ɉʒu���钬�ł��B���H�R���𐅌��Ƃ��鏬�͐삪���n���`�����A���̐��n�ɂ���Z���ɐ������N�o���Ă��܂��B���̐��Ȃ��60�ӏ��A�X���̂�����Ƃ���ɓ����ʂ����Y��Ȑ����O���o�Ă��܂��B�㐅�����Ȃ����ŁA�S�ƒ낪�n�����ɂ���Đ������c��ł��܂��B�����ş��ꂽ�R�[�q�[�▕�����������߂ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��198

��(���e���F2021�N7��19��)

(�ۂ�����)

�s�m�ΊC�ɖʂ��������́A�ޗǎ��ォ�狙�ƁA����ݖ���������D�≮�̒��Ƃ��ĉh���܂����B�����n��ɏZ����W���鋙�����L�̊X���݂䂦�A�]�ˎ��ソ�т��ё�ɑ����܂����B�����ɂ͖h�Α�Ƃ��ĂȂ܂��ǂ̔��Ǔy���̉Ƃ����Ă��A���H���g�����ĉΏ����݂̂������܂����B���������̖ʉe���c��݂�������܂��B���̉w�̂��イ��\�t�g�N���[�����������߂ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��197

��(���e���F2021�N7��19��)

(�ۂ�����)

���N5���ɍO�O�s�ŊJ�Â���Ă���E�I�[�L���O���̃R�[�X�ł��B���n������̂���ł͂�̉Ԃ��炫�n�߁A�u�Ìy�x�m�v�Ƃ��Ă��c��̊�؎R��^���ʂɖ]�ނ��̂�����́A�������̑��R�[�X�̒��ł����Q�̃r���[�X�|�b�g�ł��B�����疼��100�I�̍O�O����ӂ̍����܂��c���Ă��܂��̂ŁA���������Ȃ��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��196

��(���e���F2021�N7��19��)

(�ۂ�����)

�����s�r�R�����́A���b�R�̂ӂ��Ƃɂ���t�̉Ԗ����ł��B���N4�����{��9�i��40�����ȏ�̔���s���N�A�A���̎ō��������ߐs�����l�́A�܂�ʼnԂ̃p�b�`���[�N�̂悤�ł��B�u�˒n�̂��ߍ��፷������܂����A�����Ƃ��납��͉Ԃ̂��イ����A�Ⴂ�Ƃ��납��͉Ԃ̕ǂ̂悤�Ȓ��߂��y���߂�悤�ɐ�������Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��195��(���e���F2021�N7��19��)

(�ۂ�����)

���c�Ђ����C�l�����ɂ���݂͂炵�̋u�́A�I���ČR�̎˔�����̓I�ł������A�c�y�Ȃǂ𗘗p���A��25�N�������Č��݂̎p�ɑ�������܂����B���ł͋G�߂��Ƃ̉Ԃ��y���߂�ꏊ�ƂȂ��Ă���A�S�[���f���E�C�[�N���̃l���t�B�����L���ɂȂ�܂����B��530���{�̃l���t�B���Ƌ�ƊC�̐��n���������i�͂܂��ɐ�i�ł��B�l���t�B���F�̐��\�t�g�N���[����J���[���������߂ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��194��(���e���F2021�N7��19��)

(�ۂ�����)

�Ďq�́A���E��̊C�̍K���L�x�Ȃ܂��ł��B�����ł͒n��Y�̋��������сA�l�Ɛl�Ƃ��G�ꂠ����Ďq���s���吳���ォ��J����Ă���A�u���{�O�咩�s�v��1�Ƃ��Đ������Ă��܂��B��200���̒��s�ʂ�ɁA50���߂��̘I�X�����т܂��B�����ʂ����C�J�����ɕ��ъ�����A��]���̊����@�ł��邮��Ɖ���Ă��镗�i�͖��Y�n�Ȃ�ł́B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��193

��

(���e���F2021�N7��19��)

�@

(�ۂ�����)

�L���ׂ͎�������̑n���ȗ��A�����ɐ��̂����v�őS���I�ɒm���A���{�O���ׂ̂ЂƂɐ������Ă��܂��B���̂���i��������`�����͂��߁A��S�×��A�剪�����A�n粛��R������M���W�߂Ă��܂����B�ς̐Α����召1000�_�ȏ���ԗ�ϒ˂͈����ł��B��O���ɕ��ԖL�삢�Ȃ���i�͓V�ۂ̑�Q�[�̍��ɍl���o���ꂽ�Ƃ���A���ł͂����n�O�����Ƃ��Ē�Ԃ̈�i�ƂȂ��Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��192

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

�g���S���͌Õ����㖖���̉�����Q�ŁA�펞���͒n���R���H��Ƃ��Ďg�p����Ă��܂����B���H�̂悤�ȓ��A���ɁA���V�R�L�O���̃q�J���S�P���������Ă��܂��B�����Y��̍זE���Ï��ɓ���͂��Ȍ��˂���������d�g�݂ł��B���z�I�ȃG�������h�O���[���́A�ڂ̓�����ɂ���Ƃ��̑N�₩���Ɋ������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��191

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

���_��(���Ă��݂��傤)�́A�X�삪�Ð���̐ΊD��w��Z�H���Ăł�������75m�A��250m�́u���̋��v�Ƃ��Ă����ǂł��B�k�J���܂����̍����͖ؐ��̒ݏ��ŋ��ŁA����71m�̋��ł��B����قǒ����͂Ȃ����ł����A�������тɊ�����傫�ȗh��ƁA����n�鎞�ɔ̌��Ԃ���20m�^���̗ΐF�̐삪�����A���������ނقǃX�������_�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��190

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

�V�����Ŗk�[�Ɉʒu���鑺��s�B�s���𗬂��O�ʐ�Ŋl���������Y�̂܂��ł��B�����ł͌Â���������ɂ��Ă���A�����A���܂ŁA�]�����������A�S�Ă��g�������ɂ���K��������܂��B�H�����ł͓����Ŗő��ɂ����������Ȃ�����������������������B���̐��Ȃ��100����ƌ����܂��B�܂��A���l�A���ƁA�����ȂnjÂ��X���݂��c��A�l�X�ȕ\��̐̊X���ݕ������y���߂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��189

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

���̐����ߒ��ōs���Ă������V�I�z�@�̋Z�p������̎�ɉ��p���A���p���ɐ��������{�݂̐Ւn�ł��B�����푈�J�n�ɔ�������̈�Ƃ��đ�K�͂Ȑݔ������Ō�������A����5���g���ȏ�̍z�������ł��邱�Ƃ���A���m��Ƃ������܂����B���݂͔p�ЂƉ�������\���ۂނ��A���z�I�Ȑ��E�ς��L����܂��B���C�g�A�b�v��v���W�F�N�V�����}�b�s���O���s�Ȃ��Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��188

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

�[���͊C��Y�B�̓��ŁA���S�̂��͂����ݕǂ��R�͂Ɍ��������Ƃ���A�R�͓��ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�Ő����̏��a35�N�ɂ͓����ȏ�̐l�����x���ւ�A5300�����̐l���������Ă����ꏊ�ł����A�R�ȍ~���l���ƂȂ�܂����B���݂͏����t�̃c�A�[�ŏ㗤���ł��܂��B������̂܂ܕ������A�r�p���錚�z����ڂ̓�����ɂ���ƈ��|����܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��187

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

���ю��́A��Ύ~�p�������̈�p�ɂ���T���ł��B��k������ɋ���Ύs�ɑn������A�]�ˊ��ɏ����M�j�̈▽�Ō��݂̒n�Ɉړ]���܂����B

�@���ʐ�13����(�����h�[�����悻�X��)�ɂ���ԋ����т́A�R�i����N�k�M�A�A�J�}�c�т��ێ�����A������̖ʉe���c���G�ؗтƂ��č��V�R�L�O���ɓo�^����Ă��܂��B�֓����w�̍g�t���X�|�b�g�Ƃ��Ēm���A�H�ɂ͑����̐l������������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��186

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

�V���~�Ղ̒n�E�����ɂ��鋬�J�ł��B���h�̉ΎR�����ŕ��o�����ӗ����A�܃�����ɉ����ė���o���A �}���ɗ�p���ꒌ��ߗ��̔��������R�ƂȂ�܂����B����80���̐N�H���ꂽ�f�R���A�����ɖ�7�L���ɓn���đ����Ă��܂��B���e�u�^����̑�v�́A�k���ł��A�݂��{�[�g�ł��ߕt���܂��B���R�̃p���[���ԋ߂Ɋ����邱�Ƃ��ł���i���n�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��185

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

�����̑�́A���E��Y�x�m�R�̍\�����Y�̂ЂƂł���A�������y�ѓV�R�L�O���ł��B�x�m�R�̐���������A�V���x�m�ΎR�w�̋��ڂ��畝150���ɂ킽���āA�召���S�̑�Ƃ��ė��ꗎ���Ă��܂��B���̔������p�͂܂�Ń��[�X�J�[�e���̂悤�ŁA�܂��ɔ����̖��ɂӂ��킵���ꏊ�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��184

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

���C�R�𐅌��Ƃ��錎����̉͐�~�ɂ�������ŁA�f��u������тƁv�̃��P�n�ɂȂ�܂����B�V�����ŊJ�����E�I�[�L���O���ŕK���ʂ�܂��B�J������ƌ����̗̒��Ƀ|�c���ƃx���`������A��̌������Ɍ����钹�C�R�̗Y��Ȓ��߂��ݐ؏�ԂŊy���߂܂��B�ЂƑ����̂ɂ��ґ����i�X�|�b�g�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��183

��

(���e���F2021�N7��12��)

�@

(�ۂ�����)

ⴐ�̗���ɉ����ĕ������r�����̃n�C�L���O�R�[�X�ŁA�u�i��~�Y�i���̌����сA���A�ꂪ��x�Ɋy���߂܂��B�A�b�v�_�E����������ɓ|�Ȃǂŋ�J���܂����A�s���̑���߂��āA�����̉���X�ւƓ��鎞�̃z�b�Ƃ����C�����ƒB�����͑��ł͓����܂���B�����Ă����݂��ɂ��Ă悭�����鉖������r�W�^�[�Z���^�[�̌��w���}�X�g�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��182

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

����n�т̏\�����ɂ�������100�N�̃u�i�тł��B���̕ӂ�́A�吳�����ɖؒY�m�ۂȂǂ̂��ߔ��̂��i��ŗ��R�ƂȂ�܂������A��Ƀu�i�̎�肪��Ăɐ��������܂����B�����ׂ������Ƃ��Ĕ��������Ƃ�����l�тƌĂ�Ă��܂��B��t�A�V�A���t�A�␢�E�Ǝl�G�܁X�̂��܂��܂ȕ��i���y���߂�ꏊ�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��181

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

���_�����c�A�[�Œm���鈢�q���́A4���ɂȂ�ƃn�i�����̐ԁE���E����3�F�̉Ԃő��S�̂��N�₩�ɕ����܂��B���A���d���ɋ߂Ă����j��������E���ė��ĐA�������Ƃ���n�܂�A���ł͐���{���̕c��S���ɕ�����قǂɂȂ�܂����B���q�쉈���ɎU���H����������Ă���A���₩�Ȑ�̗���Ɠ����������i�ł���ꏊ�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��180

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

�ӌ˖��́A�ߔe���炨�悻3���ԁA����{���̍Ŗk�[�ɂ��閦�ł��B��O�ɂ͑����m�Ɠ��V�i�C�̊C�����L����A�D�V���ɂ͗^�_�����]�߂܂��B�����m�Ɠ��V�i�C���Ԃ��鉫������̍r�g����ǂɑł��t����l�̓_�C�i�~�b�N�ł��B�A�����J�̓������̍��A����̖{�y���A�̒V�芈������������n�܂������Ƃ���c�����A�̃V���{���n�ƂȂ�܂����B�������ɔ肪�����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��179

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

�m���A�R��w�i�Ɍ����т̒��ɂ������ނT�̐_��I�Ȍł��B�����̖쐶�����̐����n�ł�����A�q�O�}�̒܍���N�}�Q���̐H���Ȃǒm���̎��R�̖L�����������ł���ꏊ�ł��B���S�Ɋy���߂鐮�����ꂽ���˖ؓ��Ǝ�����C�ۂɂ��U��\�͈͂��قȂ�A��莩�R�ɋ߂��n��V�����A��̊y���ݕ�������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��178

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

������̊C�I�R�̈ꕔ���A�����ۂ����������ɂ�������Ȃ��߁A����Ə̂���Ă��܂��B���R�����o�����A���L���̊ό��X�|�b�g�ł��B����̂������ɂ́A�������u�����蔲���Ēz���ꂽ�A�n��7�K���Ắu����C��Ձv������܂��B���̖C��Ղ́A�Δn�C����ʉ߂���͑D���U�����邽�߂ɍ���܂������A����Ŏg�p����邱�ƂȂ��p�p����܂����B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��177

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

�b�{�~�n�̓��Ɉʒu����J���s�́A�N��23,000�g���̓������l�������{��́u���̗��v�ł��B�x�m�쐅�n�̈ꋉ�͐�A�J����̕Б��ɍL������n�ł́A30���{�̓��̉Ԃ�4����{�Ɉ�Ăɍ炫�͂��߂܂��B�܂�Ńs���N�F�̂��イ�����~���l�߂��悤�ȓ��̉ԂƁA����̉ԁA�c��̓�A���v�X���ꏏ�Ɍ����镗�i�͂����ł������킦�܂���B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��176

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

�Ί����S���𗬂�鋌�k���͌��Ɉʒu����u�˒n�ŁA�s������]�ł���ꏊ�ł��B�D�V���ɂ͉���������A�������]�߂܂��B���Ĕm�Ԃ���������K��A���̎��ɉr��̔肪����܂��B�����{��k�Ђł́A�����̐l�������u���̎R�v�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�����̏ڂ�������������A�n���̌�蕔�Ƌ��ɖK��邱�Ƃ������߂��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��175

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

���얡���15���I�ɒz��̖���E�썲�ۂɂ���Ēz����܂����B��̉����Ŕj��܂������A���{�ԊҌ�ɍČ�����܂����B�����E�L���E�}�c�̕�����ƁA�������Ȑ���`���A�ؐΐς݂̏�ǂƖ傪�p�������܂��B����́A����ŌẪA�[�`�^�Α���ƌ����Ă��܂��B��ǂɏオ�邱�Ƃ��ł��A�c�g���A���[���̊C�݁A�����͓ߔe�܂Ŗ]�߂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��174

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

��ȌΔȂ̂Ђ܂�蔨�́A�ԑ��č�(�Y����)���_����s���������A�ό��_���Ƃ��Đ������ꂽ�ꏊ�ł��B9�������{��18ha(�����h�[����4��)��150���{���̂Ђ܂�肪�ꋓ�ɊJ�Ԃ��܂��B1���[�g���قǂ̏����ȂЂ܂�肪���S�ł����A���䂩�猩�鉩�F�̂��イ����ɂ͊������o���܂��B�����ł̓R�X���X���炭�ق��A�A�X�p���E���Ⴊ�����E�Ƃ����낱���̎��n�̌����\�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��173

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

�]���S���́A����45�N�Ɋ�������100�N�ɂ킽��R�A�{���̉^�s���x���Ă����A����41.5���A���m����̍|�g���b�X�����ł��B���a61�N12���̗�ԓ]�����̂��_�@�ɉˑւɌ��������g�݂��n�܂�A����22�N�Ɍ��݂̃R���N���[�g�����������܂����B�S�������̋��r��3�{�ۑ�����A���ӂ́u��̉w�v�Ƃ��Đ�������܂����B�G���x�[�^�[�ŏ��A���ۂɓ����̐��H���������Ƃ��ł��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��172

��

(���e���F2021�N7��5��)

�@

(�ۂ�����)

�w�h���\����r���[�X�|�b�g�ł�����A�D�V���ɂ́u�F���x�m�v�̕ʖ������J���x�A����ɂ͎O���≮�v���܂Ŗ]�߂܂��B�Y�����Y�����{�֗����������̂��閦�ŁA���{�@�Ƃ��Ă�܂��B���P�l���J�������{�_�ЁA�܂��A���̖��ɂӂ��킵���Ă̓E�~�K���̎Y���n�ɂ��Ȃ�܂��B�~���\����E�I�[�L���O���u�̉ԃ}�[�`�v�ł�����������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��171

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���R���̏h�꒬�ŋ��s�ƍ]�˂̒��ԂɈʒu����̂��ޗLj�h�ł��B�ޗLj�������ō����̔��Α��Ɏc�鋌���́A���̗����ɖؑ��̓`���I�Ɖ����������сA�]�ˎ���ɗ��l�������}�����ꂽ�����̓��킢�����������܂��B�~�ɊJ�Â����A�C�X�L�����h���܂���P��ƂȂ����l�C�C�x���g�ł�

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��170

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

����(�ق���)���̒��S�n�Ƃ��ĉh�����q�g�s�B���Ă͑��������ݖ����Ƃ��Ďg�p����Ă������Ǔy���̌������A���݂͕��Y�ق�J�t�F�ȂǂƂ��ė��p����Ă��܂��B�]�ˁA����������̖ʉe�����ł����邱�Ƃ̂ł���A���d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ł��B�Ԋ��ɔ�������ǂ�A�����˂���ʐ삩�猩��i�F�͂������Ƃ�����������Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��169

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�y��[�^���[����V���[��q���܂Ŗ�700���̓��̗����ɓy�Y������J�t�F���������Ԓʂ�B�ό��q����̗��s��̓X�ɖ������悤�ɁA���N�ʑ�����ɏ������Ă����p����W�����̓X�A�ʐ^�قȂǂ̕ς��ʓX�\���Ɉ��g�̋C�����Ɨ��j��������n�̊��傳�������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��168

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�]�ˎ���ɐ�𗘗p�������Ղʼnh�����Ȗ؎s�B�d���ȘȂ܂��̑��A���g���ȗm�فA�s�̒��S�𗬂��b�g��i�����܂���j�ő����̌�j���A�V���D�������̖ʉe���c���Ă��܂��B����������A��ŋC�y�ɗV�тɍs���錊��X�|�b�g�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��167

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�k�O�D�̊�`�n�Ƃ��āA�]�ˎ��������疾�������ɂ����đS�������}�������؊C�݂̓���]�ɂ���D��H�̒��u�h���v�B���悻400����100���ȏ�̔ǖ��Ƃ����W���A���H�̂悤�ȋ������H������܂��B�Â������Ɠ��̌i�ςɃm�X�^���W�b�N�ȋC���������킦��݂��ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��166

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���Z���A�Ђ��������X�A���іV������k�������A����̒��S���ɂ���ߍ]���s��́A1721�N�������ˑO�c�Ƃ̌�V���A�܂��A�s���̑䏊�Ƃ��āA��300�N�ԋ���̐l�X�̐������x���Ă��܂����B��170�X�̏��X����H�X������A�˂Ă���A�V�N�ȊC�Y�����A�����G�݁A�H�ނȂǁA��������̂����߂鑽���̐l�X�Ŋ��C�ɖ�����ꂽ�s��ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��165

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�k���X�������ɑ����Â��X���̈�p�ɂ��鑍�́u���ǃX�N�G�A�v�͍]�˂��疾���̃��g�����_���Ȕ��������������_�݂��A�N�Ԗ�200���l�̊ό��q���K���Ζk�ő�̊ό��X�|�b�g�ƂȂ��Ă��܂��B���p�فA�M�������[�A���X�g������J�t�F���W�ς��Ă���A���{�ő�̃K���X�|�p�̓W���G���A�Ƃ��Ă��L���ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��164

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���D��p�̑q�ɂ����Ă邽�߂ɖ��ߗ��Ă�ꂽ����V�n�ł������A���݂͓�����k�S�Ă̓�����ɒ��ؖ傪�����A�c�����킹�Ė�250���[�g���̏\���H��40�����̒��ؗ����X��������A�˂Ă��܂��B�����̊ό��q����N��ʂ��Ăɂ��킢�������錧�����w�̃X�|�b�g�ł��B���{�O�咆�؊X�̂ЂƂł�����܂��B��ɂ͂���т₩�ȓd�����_���A�ٍ�����ӂ�܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��163

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�����ΊD�₪�~���ꂽ�Ώ����́A���^���̎���(1477�`1526)�Ɏ邩��암�֍s����10km�̓��Ƃ��đ����܂����B��������̂�300���قǁB���ӂɂ͐Ԋ������̉Ƃ����сA������������̗��j����������{�݂̂�100�I�ɑI�ꂽ�݂��ł��B�}���z�ׁ̈A���V�̃X���b�v�ɒ��ӂ��܂��傤�B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��162

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���{�ŌÂ̊w�Z�u�����w�Z�v�⑫�����̎����u�f�����v������Ώ��ʂ�̎��ӂɂ͋�����Ö����A�i���X�A����f�ނƂ�������߂̕��D���u��������v���������X���B�n���̂��y�Y�i���������ԁu�����L�فv�⑫���̗��j��m�邱�Ƃ��ł���u�܂��Ȃ��V�w�فv�����ߋ����B���ꂼ��̎{�݂���������Ǝ��Ԃ������ĕ��������܂��ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��161

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�\���Ƃ��ėL���Ȓ���̒�h��1km�̓��ŁA�V��4�N�i1576�N�j���ɒz���ꂽ�ƌ����Ă��܂��B����܂Ŋ��x�����܂������A���̓s�x�l�X�̎�ɂ���ďC�����s���Ă��܂����B���ł͖�1000�{�̍��������������ŁA����A���E�̉ԁA���z�ԁA�֎썹�ؓ��A�������ɍ炭�l�G�܁X�̐A���̊J�Ԃɍ��킹���C�x���g���J����A1�N��ʂ��l�X���y���܂��Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��160

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�~�ł��g������[�E���쒬�ɂ���G�ߌ���݂̂��ł��B�����ł�12�����{����1�������ς��̊ԁA�u����܂�v���J�Â���܂��B�o�������߂��Ϗܗp�ƂȂ������{���傪�����̗��[��3km�ɓn��炫����A�܂��A�n���_�Ƃɂ��_�Y���␅��̔̔������������ɍs���A�����̊ό��q�łɂ��킢�܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��159

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�{�Ó����ɂ͎��̗͂����Ƃ����ԊC��勴��3����A���̒��ōł��Â�1992�N�J�ʂ̑S��1425���̋�������ēn��܂��B�{�Ó��̒��ł�����Ƃ�����G�������h�O���[���̊C�����Ȃ���������Ƃ��ł��܂��B�������l���o�����銱�����Ɩ������ň�����i�F���y���߂铇���\�����i�X�|�b�g�͊������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��158

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�S���⍂�����H�̐ڍ��n�A���{�e�n�ƃA�W�A�����Ԗf�Ս`�Ƃ��ĉh�������{�C���̌�ʂ̗v�ՁB������A�։�`���ӂɐ������ꂽ�C�ݐ��̃{�[�h�E�H�[�N�A100�N�ȏ�̗��j�����ԃ����K�q�ɁA���{�O�叼���̂ЂƂu�C��̏����v�A�D���s�������i�F�ȂǁA�C�����̃��g�������钬�̖��͂������Ɋy���߂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���쌧�̖k���Ɉʒu���鏬�z�{��������܂��B���Y�̌I���g�����X�C�[�c��ӔN�̊����k�ւ���|�����⏼�@�u�����ɂݖP���}�v�Ȃǂ̕������A�N������A�����S�̉Ԃ�����A�������Ȃ���������̖��͂������Ƃ��Đl�X���䂫���Ă��܂��B�ʎ����`�����`�Ў��ƁA����Ȃ����z�{�̖��͂������������Ċy���݂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��156

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���挧�̃V���{���ł���A���{�C����]�ł��鍻�u�ցB�����g�͗l�̕���A�������̍����A��������������ɏo���鍻���Ȃǎ��R�̍��o���A�[�g�B�@�G�߂⎞�ԑтɂ���ėl�X�ȕ\������邱�Ƃ��ł��܂��B�߂��ɂ́u���̔��p�فv������A����ȍ����␢�E�ő�̍����v�Ɉ��|����܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��155

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�Ό���R����̐��˓��C�ւ̋�R�X���̏W�ϒ��p�n�A�h�꒬�ł������㉺���͓V�̂Ƃ���A���{�̌������������֏�����A�ݖ��Ȃǂ̏������c�ލ����Ȃǂ�����A���̒n���̐����o�ς̒��S�n�Ƃ��Ĕ��W���܂����B���݂ł������̈Зe���Â���y���A���ǁE�Ȃ܂��ǂ��c�钬��������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��154

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�x�m�R���ɂ��n��ł�߂��ꂽ�����N���ł�����B�W�]�������A���n�I�Ő�捁A���C�Ȑ��̒a����ڂ̓�����ɂł��܂��B���Ă̖a�эH�ꂩ��Z���̗͂ŗN�������߂��܂����B������������O�֏o�č���1�������ɓ���A�Z��n�̒��`�c��E�݂�L�x�Ȑ��̗����ǂ��Ċ`�c���Ɏ���ƁA�������鐅�̐��炩���ƖL�������ڂɔ���܂��B���̐�ɂ͎���Ƃ̍����_�B�����A���������Ȃ��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��153

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�Ăǂ��돯���̃V���{���ŁA�����Ɍ��Ă�ꂽ���Ǔy������A����ɂ͈�ۓI�ȍ��̔��肪�A�Ȃ邨�Ă̕ۊǑq�ɂł��B���{�C����̋��������ƉĂ̋�����������h�~���邽�߂Ɍ����̔w��Ɏ���150�N�ȏ�̃P���L�����z�u����Ă��܂��B���݂��ꕔ�͑q�ɂƂ��Ďg�p����A�����ė��j�����قƂ��y�Y�X������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��152

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

����Ɏw�肳��Ă����̈���{��́A�M�B�̐���Ɏ����Ɣ�����̏�s���������s���̃V���{���I�ȑ��݂ł��B���R��Ȃ̂ŃA�N�Z�X���e�ՁA�G�߂ɂ��t�͍��A�~�͊��Ⴕ���A���v�X�̎R���݂���̎p�������������܂��B���ʂ菤�X�X�ɂ͂�����܂�Ƃ������X���������сA�ό��q��n���̔������q�œ��킢�܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��151

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

����k�J�ɂ͓��{�ő勉�̏Ɨt���т��L����܂��B���a59�N�ɉˋ����ꂽ����͒���250m����A���i���邱�Ƃ̂ł��Ȃ����_����L��ȏƗt���̐X�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̐�ɂ�2km�قǂ̗V��������������Ă���A���ォ�猩���낵���X�̒������x�͖X�ɋ߂Â��ĕ����܂��B�����ĐX������A�܊��Ŋy���߂�U���͂ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��150

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

���Ĕ����{�����������Ƃ��疼�Â���ꂽ���̍�́A���َR�Ɏ����l�C�̃r���[�X�|�b�g�ł��B�ォ��͔��٘p�ւƐL�т���{���A�����猩�グ��ƐX�Ƃ������َR�B���߂͑s�ςł��B���ӂ͌����G���A�ƌĂ�A���̎��ق���������A����������Ċy���߂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��149

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�L��̏����s�ƌĂ��啪���n�z�i�����j�s�́A��n��̓�̍���ɕ��ԕ��Ɖ��~�ƁA����ɋ��܂ꂽ���l�̒�������A�������u�T���h�C�b�`�^�v�̏鉺���ł��B���Ɖ��~��Ώ�̍�Ȃǂɍ]�ˎ���̖ʉe���c���A�͌��ɂ���n�z��̂������܂����z�Ƃ��Ă��܂��B�J���畐�Ɖ��~���Ȃ���ɂ́A�����A�����A�|���ȂǁA���j�[�N�Ȗ��O���t�����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��148

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

2002�N�A�u�������A�^�ǂɗ��Ă����l�����ĂȂ��Ȃ����v�ƒ����������l���鐔���̗L�u�������l������A��������Ă������̏Z������������I�ɏ���͂��߂����Ƃ����������ɂȂ�܂����B���݂ł�150���ȏ�̉Ƃł����l�������A2������3���ɂ����Ă̂ЂȍՂ���Ԓ��͑����̊ό��q�łɂ��킢�܂��B�����ĂȂ��̐S�����݂钬�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��147

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�����쉺����̕����W�U�n�Ƃ��āA�ߐ�����ߑ�ɂ����Ăɉh���������́A������̏��Ƃ⒬��������A�ˁA�k���̏��]�˂ƌĂ��ɂӂ��킵���i�F�����o���Ă��܂��B���{�n�}���ʂ̕��E�ɔ\���h�����̒n�ŕ�炵�A����ƋL�O�ق�����܂��B���ʊ��A���ʐ}�͂��ߑ����̋M�d�Ȏ������W������Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��146

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�吳����̓��w���l���q�݂��U�̐��܂������C�ӂ̂܂�������܂��B�܂��Ȃ��ɂ͑����̎��肪����A���`�A�X�ǁA�_�ЁA�����Ȃǂ݂��U���r�����g�߂ȕ��i�����킦�܂��B�݂��U�̎��ƐՒn�Ō��݂͋L�O�قƂȂ��Ă��錚���̗��ɂ́A���܂ڂ��𗘗p�������U�C�N�悪����A�ꌩ�̉��l������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��145

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�E�҂̂ӂ邳�ƂƂ��Ēm����ɉ�͌Â����狞�s�E�ޗǂƈɐ������ԗv���ł����B�d���n�����ɂ��������i�ς��ۂ���Ă���鉺���̎����ʂ���͂��߁A�ЂƂ��푶�݊��������̂͂��悻400�N�O�ɓ������Ղɂ���Ď�|����ꂽ�ɉ����B�����̎p���_�Ԍ����鍂�Ί_�Ɠ��x�Ɏ䂫�����܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��144

��

(���e���F2021�N6��28��)

�@

(�ۂ�����)

�ߍ]�����̐V���ʂ�́A���s�̉e�������������鐔���̏��Ƃ����т܂��B�]�ˎ��㖖�����疾���ɂ����Ă̒����݂����d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɑI�肳��Ă��܂��B�ӂƂ�̐���Œm����A����r�ܘY��쏯�Z�ȂǁA�ߍ]���l�̂ӂ邳�ƂƂ��č����Ȃ���ɕۑ�����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��143

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�k��45�x�A���{�Ŗk�[�̂܂��t���ցB�w�k�ɂ���u�t���`�k�h�g��h�[���v�́A�������q�H�̔�����Ƃ��Ďg���Ă������ɋ����ƍr�g��h�����߁A1936�N�Ɍ��Ă��܂����B�S��427m�̔��A�[�`�`�A�~��70�{����Ȃ��������L�S�V�b�N���z�́A�v�S���̋Z�t���w������Ɏʐ^�Ō����Ñ�M���V���_�a�����`�[�t�ɂ��ăf�U�C�����ꂽ�����ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��142

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

������R�̉z�O���̋��_�Ƃ��āA�{�V��(717)�N�ɑא��ɂ��J���ꂽ�����ŁA�����̐_�������߂ɂ��p���ƂȂ�A���R�_�Ђ��c��܂����B���݂����@����������ɍs�Ȃ��Ă���A�����͖�10�{���̍L�����������Ɣ����Ă��܂��B�{�a�Ɣq�a�ɑ������i��𒆐S�Ƃ��������͈�ʂɗ̂��イ���~���ꂽ�l�Ȕ������ۂŕ����A�u�ۋ{�v�ƌĂ��_��I�Ȍ��i�������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��141

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�{�Ó��œ��[�A�����\�����i�X�|�b�g�ցB�S��2km�ɂ킽��L�т閦���܂�ʼni���ɑ������̂悤�B�C�ݐ��͒f�R�ŁA�����������܂��B���̈�т͋����n�ѓ��L�̐A���Q��������A�����s�����悤�ȃe���m�E����C�\�}�c�͌��V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B��[�̕������铔�䂩��́A�k�ɓ��V�i�C�A��ɑ����m��]�݂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��140

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�����ӂ邳�Ƒ��͍����s�̎R���ɂ���A�Ԃ��������Ɠy�ǂ̒����݂ł��B�]�ˊ��Ɋ痿�u�x���K���v�̎Y�n�Ƃ��ĉh���A�����ƂȂ鎥���S�z�̍B���ՁA�q���̓@��A�x���K���H��ՁA�f��u���摺�v���P�n�Ƃ��Ă��m�����x���L�����̓@�����܂��B�z�R�̕R��͊ό��Ƃɓ]�����A�y�Y�X������A�˂钬���݂͊ό��q�œ�����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��139

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�����s���獻�̉˂����u�C�̒����v��n��u��ցB���ɓ��钼�O�݂̂��͂܂Ԃ������l�Ƒ����̑D���s�������C�̌i�F����ۓI�ł��B�u��́A���E��Ɣ����p�̋��ڂɕ����Ԏ���11km�̓��ŁA���Ă͑D�ŕ����s�Ɖ������Ă��܂����B�����ɂ�1784�N�ɓ��̔_������̉�����u���`�z�����v����������ꏊ������A���݂͌����ƂȂ��Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��138

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�o�_�s�암�̍��c���ɂ́A�̏�ɗ������łЂ��肷��s�v�c�ȃp���[�X�|�b�g������܂��B���̕ӂ肪�C��������̂ɁA�ΎR�����ŊC���ɗ��o�����n�₪�}���ɗ�₳��A���Ԃ̂���₪�͐ς��R�ƂȂ�܂����B��Ɗ�Ƃ̊Ԃ𗬂���C�̑Η��ɂ��A�����ɋz�����܂ꂽ�~�̗₽���O�C���A�t�Ăɂ͒n�\�ɗ���o���܂��B�V�R�̗①�ɂƂ��ďd��A��̕ۑ��ɂ����p����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��137

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

���R���炨�悻�ꎞ�ԁA�Âт��㉮�ƃx���`�A��O�ɂ͉���Ղ镨���Ȃ����˓��C���L����A�v�킸�~��Ă݂����Ȃ�w������܂��B���p�Ҍ����ɂ��p������Ԃ܂ꂽ���l�w�ł������A1998�N����3�N�A���Łu�t18�����Ձv�̃|�X�^�[�Ɏg��ꂽ���Ƃ����������ɁA�����̊ό��q���K���ꏊ�ւƕϖe���܂����B���Q���w�̗[�z�̐�i�X�|�b�g�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��136

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

���C�ɕ����ԑ卪���́A�N�Ԗ�180���{�Y���鉲�O�̗��Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�����̗R�u���ł́A�F�Ƃ�ǂ�ő��݊��̂���傫�ȉ��O�����{�뉀�U��Ɠ����Ɋy���߂܂��B�S�[���f���E�C�[�N�ɊJ�����u�r�O�v�ł͎O���ւ̉��O���r�ߐs�����܂��B�����̈ꌾ�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��135

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

���E��Y���싽�̔����n��ɂ�100���قǂ̍�������Ɖ����c����Ă��܂��B�R�Ɉ͂܂ꂽ�W�����ɓc���ƍ�������Ɖ����_�݂��镗�i�́A���{�̂Ȃ��̐��E�ɕ����~�肽���̂悤�ł��B���̕����ւ��́u���v�ƌĂ�鑺�̋�����Ƃōs���A�ŗL�̌i�ψێ����x���Ă��܂��B�ቺ�ɍ�������W������]�ł��锋����ՓW�]��͐�D�̃r���[�|�C���g�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��134

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�t�H�b�T�}�O�i�Ƃ̓��e����Łu�傫�ȍa�v�Ƃ����Ӗ��B�����͐��E�ŏ��߂ăW�I�p�[�N�̖��O����������O�����قł��B������|�É��̍\������l�H�I�ɘI�o�������f�w���w�����ŁA���{�̒n�w�������ɕ�����Ă���l�q��������M�d�ȏꏊ�ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��133

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�Â��X���݂��c����A���X�����ԕ��i���ǂ������������܂��ł��B�����ȏ鉺���ł����A�N��70���l���̊ό��q���K��܂��B�o�Ώ�̐Ί_�𗘗p�����݂��ꂽ�C�ۘO�͒��̃V���{���ŁA���{�ŌÂ̎��v��Ƃ��Ēm���Ă���A�����������݂܂��B���Ԃ�����Ώo�Ζ����̎M����������Ă݂Ă͂������B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��132

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

����̗���ɂ���ꂽ���X�X���Ȃ�Ƃ����悤�ƒn���L�u�Ŏn�߂�ꂽ�̂��u���a�̒��v�v���W�F�N�g�ł��B���a30�N��̕��͋C�Y���X���݂͏��X�ɐl�C���W�߁A�ŋ߂ł͉f��̃��P�n�Ɏg����ȂǑ����̐l�̐S�𑨂��閼���ɂȂ�܂����B�T���^�s�̃{���l�b�g�o�X�ɏ��A�}�b�v�Ў�Ƀ��g���Ȓ��̂��X�߂��肪�����߂ł��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��131

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�o�_�s�̖k���ɂ���C�����̗V�����ŁA�����������Ă�15���قǂ̓��ł��B�C�ʂ��瓔�䓪���܂ł̍������{����ւ����ꓔ��̎��ӂ́A���т�藧������ǂȂǂ̎��R�����f���炵���A���{���w�̗[���X�|�b�g�ł�����܂��B�S�n�悢�C���𗁂тȂ���A�s�N�j�b�N�C���ł̂�т�߂����̂��܂��ǂ��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��130

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

���{���w�̊ό��X�|�b�g�����́u�_�������܂铇�v����Ă��悤�ɂȂ�܂����B�㗤����Ǝ����������o�}���B�����_�Ђ�1168�N�A�������ɂ���Č��݂̗D��Ȏp�ɑ���ς����܂����B���{�O�i�̈�ɐ�������������R�C�����̖ڂŁB�����F�N�₩�ȍg�t�̎��������ɂ������߂ł��B���債�����������\�Q�����X�X�͈�N���ɂ�����Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��129

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

��D�n�s�̖��蔼������[��6km�̊C�ݐ��͍��̖����A�V�R�L�O���A���������Ɏw�肳��Ă��܂��B�A�J�}�c�₽������̑��Ԃ��炭�C�ݗV�������猩�郊�A�X���C�݂⌊�ʈ�͐�i�ł��B�l�ɍ~���ƁA��̂悤�Ȋۂ��������ɐG��邱�Ƃ��ł��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��128

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�l�V�����Q�w�̓��ɂ���A����(�^����A��������A�����A������A������A�V�_��A����)������܂��B���̕ӂ�͌Â����玛�@�������A�Ԃ��ʂ�Ȃ��ׂ��Ώ�ƐΒi�̕�����ŁA�s��̒��ɂ��鎛�����i�����킦�܂��B�u�����v�����ς����j�����ڃX�^���v�����[�v���J�Â���Ă��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��127

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�������鑾���m�ɖʂ�������4km�A��200m�ɂ킽��N���}�c�тł��B16���I���@�䕔����̖h���A�тɋN�����A���S�N�̗��j�������܂��B�����n��̉c�я����̓��������Ő펞���̔��̖��߂���Ƃ�A���݂��h���ۈ��тƂ��ĉ��Q����n������܂��B����l�̔������̌i�ς͗Y��ŁA�T�[�t�B���X�|�b�g�Ƃ��Ă��l�C������܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��126

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

�����R�n�̎R�����ɂ��鏬���Ȓ��ł��B���S���̓a���ʂ�ɂ��锒�ǂ�@�����j���F�Ƃ�ǂ�̌�₩�ɒ����݂����o���Ă��܂��B�Â�܂�̐�{�����̃g���l�����鑾�ےJ��א_�Ђ́A�o�_��ЂɎ�������2�Ԗڂ̎Q�q�q���ւ�A��]���A�̐_�l�Ƃ��Đ��h����Ă���_�Ђł��B��������������́A����̂悤�ȒØa��̂܂����]�߂܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖ߂�

��125

��

(���e���F2021�N6��25��)

�@

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

![]() (���)

(���)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)

(�ۂ�����)